La realizzazione della nuova strada per Capodimonte suscitò notevole apprezzamento in Città e nel Regno, soprattutto nella società e negli ambienti culturali dell'epoca, infatti, tante furono le guide e i saggi scritti che ne esaltavano gli aspetti paesaggistici e panoramici, oltre la tecnica costruttiva, come ad esempio nel libro: "Rapporto generale sulla situazione delle strade sulle bonificazioni e sugli edifizj pubblici dei reali dominj al di quà del faro...", pubblicato nell'anno 1827. Ecco uno stralcio del testo: "Nel

corso dell'anno si sono eseguiti ulteriori perfezionamenti nella strada di

Capodimonte la cui magnificenza corrisponde al decoro della capitale ed alla

bellezza del sito. Si è compiuto il lastricato di pietre squadrate di basalto dal

quadrivio Materdei fino al ponte, e si sono rendute rotabili le comunicazioni

col quartiere di Fonseca e coll'Imbrecciata della Sanità. Si è migliorata la

strada che menando al regio bosco di Capodimonte conduce a Miano. Si è del pari

intrapreso il miglioramento della strada che per lo Scudillo va ad incontrare

quella del Vomero. Si è perfezionata ed ingrandita quella che dal regio

palazzo di Capodimonte si prolunga ai Ponti rossi. Si è inoltre ridotta a

regolare costruzione quella che dai Ponti rossi mena a S. Maria de' monti, e se

ne sono restaurate le rampe . In tutte le anzidette strade si sono supplite le

mancanti piantagioni di alberi, e di nuove piante si è abbellito il giardino

ellittico appiè della collina di Capodimonte".

Ecco uno stralcio del testo: "Nel

corso dell'anno si sono eseguiti ulteriori perfezionamenti nella strada di

Capodimonte la cui magnificenza corrisponde al decoro della capitale ed alla

bellezza del sito. Si è compiuto il lastricato di pietre squadrate di basalto dal

quadrivio Materdei fino al ponte, e si sono rendute rotabili le comunicazioni

col quartiere di Fonseca e coll'Imbrecciata della Sanità. Si è migliorata la

strada che menando al regio bosco di Capodimonte conduce a Miano. Si è del pari

intrapreso il miglioramento della strada che per lo Scudillo va ad incontrare

quella del Vomero. Si è perfezionata ed ingrandita quella che dal regio

palazzo di Capodimonte si prolunga ai Ponti rossi. Si è inoltre ridotta a

regolare costruzione quella che dai Ponti rossi mena a S. Maria de' monti, e se

ne sono restaurate le rampe . In tutte le anzidette strade si sono supplite le

mancanti piantagioni di alberi, e di nuove piante si è abbellito il giardino

ellittico appiè della collina di Capodimonte".

|

| Foto di fine ottocento, mancano la cancellata del ponte e i binari del tram |

E ancora nel libro: "Delle strade e di altre opere pubbliche nel continente dell'Italia meridionale", Napoli 1861, si legge: "Le strade delle coste di Sorrento e di Amalfi, del Campo, di Miano, di S.ª Maria del Pianto, della Valle di Roveto, d'Itri ad Arce; quella da Sapri all'Ionio, la rete di strade nelle tre Puglie , e specialmente nella terra di Bari, assai fitta, alcuni tratti di nuove strade nelle Calabrie; tutte si appalesano ben tracciate per andamento e pendenze, e parecchie sono così perfette, che non sapremmo se in tutta Italia ce e fossero di migliori".

Altre testimonianze storiche ci pervengono dalle visite condotte in zona da parte di personaggi illustri, i quali, ospiti della città di Napoli, hanno attraversato nei loro spostamenti la nuova regia strada di Capodimonte. Tra essi, oltre ai membri della famiglia reale dell'epoca e ai personaggi di Stato, annoveriamo quella di due papi. Il primo pontefice fu Pio IX, durante la sua permanenza napoletana nel triennio 1848-50, quando, a causa dei moti del 1848 e della proclamata Repubblica Romana, fu ospite di casa Borbone, il secondo papa fu Giovanni Paolo II, nella visita papale dell'anno 1990.

La cronaca della visita condotta da Pio IX alla Reggia e al Bosco di Capodimonte, e indi al Camposanto di Poggioreale, la troviamo scritta nel testo: "Diario del soggiorno in Napoli di sua Santità Pio IX P. M.", scritto dal Cav. Stanislao D'Aloe, segretario del real Museo di Napoli, Roma 1850; infatti si legge: "Alle

ore 4 (del 20 dicembre 1849) il Papa, con tutti gli eminentissimi Cardinali ed i personaggi del

seguito, parti alla volta del Camposanto napoletano, traversando le strade di

Miano, di Secondigliano e del Campo di Marte. All'ingresso

fu Sua Beatitudine ricevuta in ginocchioni dallo stesso cav. Murena, Direttore

del Ministero dell'interno, dall'Intendente, dal sindaco di Napoli e

dall'ispettore del luogo. I quali ebbero l'onore di far osservare alla S. S. le

singole parti di questo maraviglioso cimitero. Entrò primamente nel gran

peristiglio rettangolare; vide schiuse e tutte illuminate le cento cappelle di

esso, che sono assegnate a tante pie confraternite della Città, rappresentate in

questa occasione da' singoli loro governatori, i quali tutti erano genuflessi

avanti la porta delle cappelle medesime [...]". Tralasciamo la descrizione della visita di Pio IX al sito reale di Capodimonte, che sarà oggetto di un apposito futuro post.

La cronaca della visita condotta da Pio IX alla Reggia e al Bosco di Capodimonte, e indi al Camposanto di Poggioreale, la troviamo scritta nel testo: "Diario del soggiorno in Napoli di sua Santità Pio IX P. M.", scritto dal Cav. Stanislao D'Aloe, segretario del real Museo di Napoli, Roma 1850; infatti si legge: "Alle

ore 4 (del 20 dicembre 1849) il Papa, con tutti gli eminentissimi Cardinali ed i personaggi del

seguito, parti alla volta del Camposanto napoletano, traversando le strade di

Miano, di Secondigliano e del Campo di Marte. All'ingresso

fu Sua Beatitudine ricevuta in ginocchioni dallo stesso cav. Murena, Direttore

del Ministero dell'interno, dall'Intendente, dal sindaco di Napoli e

dall'ispettore del luogo. I quali ebbero l'onore di far osservare alla S. S. le

singole parti di questo maraviglioso cimitero. Entrò primamente nel gran

peristiglio rettangolare; vide schiuse e tutte illuminate le cento cappelle di

esso, che sono assegnate a tante pie confraternite della Città, rappresentate in

questa occasione da' singoli loro governatori, i quali tutti erano genuflessi

avanti la porta delle cappelle medesime [...]". Tralasciamo la descrizione della visita di Pio IX al sito reale di Capodimonte, che sarà oggetto di un apposito futuro post.  |

| Le ville Ruffo e Petrillo e il relativo cancello d'ingresso |

Con il trascorrere dei decenni, con l'avvenuta Restaurazione Borbonica prima e il periodo Postunitario dopo, la strada fu continuamente abbellita e dotata di diversi servizi e con la costruzione di residenze nobiliari e borghesi.

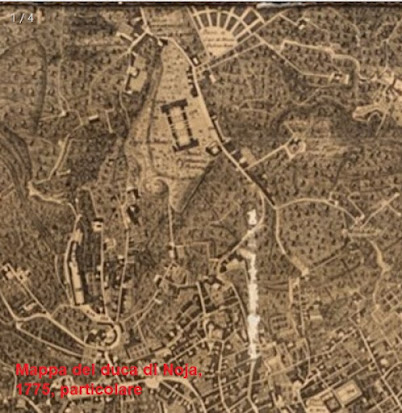

Iniziamo col raccontare che il sito, che accoglierà il primo tratto della nuova strada, era in antico tempo un casale situato fuori dal centro edificato, della città: il Casale era chiamato "Casciello", al quale si accedeva con una ripida a impervia salita. La zona era comunque discretamente urbanizzata e presistevano diverse chiese, ville, fondi agricoli e giardini, sovente di proprietà di conventi. Tra le preesistenti emergenze architettoniche, presenti lunga la primitiva salita che menava al colle, troviamo la seicentesca chiesa

di Santa Teresa degli Scalzi (detta anche "ai Regi Studi"), e il palazzo settecentesco della famiglia Albertini, principi di Cimitile. Entrambe le strutture dovettero quindi essere integrate e adeguate al nuovo livello stradale, che risultava significativamente abbassato rispetto alla situazione pregressa, perchè la nuova strada per Capodimonte doveva presentarsi meno acclive al passaggio dei mezzi di trasporto. Il salto di livello creatosi con l'ingresso della chiesa di Santa Teresa fu superato con la costruzione di una nuova doppia rampa di scale, completata nell'anno 1835, su progetto dell'architetto Antonio Annito; mentre per il palazzo dei principi Albertini, che in principio si affacciava su un largo, chiamato di Sant'Agostino degli Scalzi, fu realizzato un nuovo corpo di fabbrica addossato alla base della primitiva facciata, con la scala interna che permetteva di superare il dislivello.

di Santa Teresa degli Scalzi (detta anche "ai Regi Studi"), e il palazzo settecentesco della famiglia Albertini, principi di Cimitile. Entrambe le strutture dovettero quindi essere integrate e adeguate al nuovo livello stradale, che risultava significativamente abbassato rispetto alla situazione pregressa, perchè la nuova strada per Capodimonte doveva presentarsi meno acclive al passaggio dei mezzi di trasporto. Il salto di livello creatosi con l'ingresso della chiesa di Santa Teresa fu superato con la costruzione di una nuova doppia rampa di scale, completata nell'anno 1835, su progetto dell'architetto Antonio Annito; mentre per il palazzo dei principi Albertini, che in principio si affacciava su un largo, chiamato di Sant'Agostino degli Scalzi, fu realizzato un nuovo corpo di fabbrica addossato alla base della primitiva facciata, con la scala interna che permetteva di superare il dislivello. Per la costruzione del nuovo ponte sul vallone della Sanità si dovettero sacrificare non poco le strutture sottostanti preesistenti, a iniziare dalla chiesa di Santa Maria della Sanità, che dovette rinunciare per sempre al suo chiostro grande, mentre il chiostro ellittico fu devastato per la costruzione di uno dei pilastri del ponte, che capitava proprio nel suo centro. Altri furono gli edifici modificati o abbattuti per realizzare la nuova strada, ma si dovette mettere mano pure alla viabilità secondaria preesistente, quella che consentiva il raggiungimento dei borghi della Sanità, dei Cristallini e delle zone circostanti, come la via che menava alla chiesa di Sant'Agostino degli Scalzi e la strada che consentiva l'accesso al collegio dei missionari cinesi, annesso alla "Chiesa della Sacra Famiglia dei Cinesi", strutture che furono ampliate nel XVIII secolo, dal fondatore, padre Matteo Ripa (L'edificio del collegio fu poi trasformato nell'ospedale "Elena d'Aosta").

Per la costruzione del nuovo ponte sul vallone della Sanità si dovettero sacrificare non poco le strutture sottostanti preesistenti, a iniziare dalla chiesa di Santa Maria della Sanità, che dovette rinunciare per sempre al suo chiostro grande, mentre il chiostro ellittico fu devastato per la costruzione di uno dei pilastri del ponte, che capitava proprio nel suo centro. Altri furono gli edifici modificati o abbattuti per realizzare la nuova strada, ma si dovette mettere mano pure alla viabilità secondaria preesistente, quella che consentiva il raggiungimento dei borghi della Sanità, dei Cristallini e delle zone circostanti, come la via che menava alla chiesa di Sant'Agostino degli Scalzi e la strada che consentiva l'accesso al collegio dei missionari cinesi, annesso alla "Chiesa della Sacra Famiglia dei Cinesi", strutture che furono ampliate nel XVIII secolo, dal fondatore, padre Matteo Ripa (L'edificio del collegio fu poi trasformato nell'ospedale "Elena d'Aosta"). Intanto iniziarono ad essere edificati i nuovi palazzi e le chiese ai lati della nuova strada di Capodimonte. Uno di questi palazzi, di aspetto esteriore non proprio bello, è passato alla storia per essere stato la residenza napoletana del poeta Giacomo Leopardi.

Il poeta di Recanati, colpito dal morbo del colera, si spegneva proprio in questa casa, nell'anno 1837. Sulla facciata del palazzo è stata apposta la lapide marmorea, con la seguente epigrafe: "Ospite della città di Napoli negli ultimi quattro anni di sua vita GIACOMO LEOPARDI moriva in questa casa al XIV giugno MLXXXIIIVII".

Il poeta di Recanati, colpito dal morbo del colera, si spegneva proprio in questa casa, nell'anno 1837. Sulla facciata del palazzo è stata apposta la lapide marmorea, con la seguente epigrafe: "Ospite della città di Napoli negli ultimi quattro anni di sua vita GIACOMO LEOPARDI moriva in questa casa al XIV giugno MLXXXIIIVII".I due larghi che si aprivano lungo il suo asse furono abbelliti con monumenti. Nell'emiciclo, prima del ponte, fu sistemato il monumento dedicato ai morti durante l'epidemia del colera dell'anno 1884. Sul blocco centrale del gruppo scultoreo e campeggia l'epigrafe, che si legge tutt'oggi: "A Pordenone si fa festa, a Napoli si muore, vado a Napoli". La frase fu pronunciata dal re Umberto I, prima che intraprendesse la sua venuta a Napoli, compiuta tra l'8 e il 12 settembre 1884, per visitare i colerosi. Per tale nobile gesto la stampa dell'epoca diede al re l'appellativo di "Re Buono". Purtroppo la lastra di bronzo, con sopra inciso il bassorilievo della scena del re che visita i malati di colera, è stata miseramente asportata alcuni anni fa...!

|

| Stampa che riproduce il bassorilievo in bronzo un tempo presente sul monumento |

Anche l'altro largo, situato alla sommità della strada, quello detto "Tondo di Capodimonte", fu sottoposto a successive integrazioni edili. In particolare dobbiamo descrivere l'importante opera intrapresa dal frate francescano alcantarino, chiamato fra Ludovico da Casoria, al secolo Arcangelo Palmentieri, divenuto poi Santo, che ebbe come unico scopo della sua vita quelle rivolte alla raccolta e all'accudimento dei ragazzi abbandonati, che chiamò "Accattoncelli e Accattoncelle" e dei ragazzi africani, che riscattava dalla povertà della loro terra e trasferiva a Napoli (Moretti).

|

| Curva stradale esistente dopo la Basilica del Buon Consiglio |

Padre Ludovico estese la sua missione anche verso le bimbe di colore, che chiamò "Morette", e per tal proposito fu aiutato da una suora di origini fiorentine, al secolo Anna Maria Fiorelli Lapini, che poi divenne fondatrice delle suore Stimmatine. Il collegio delle "Morette" fu realizzato in una struttura edificata al Tondo di Capodimonte, per volontà della pia regina, Maria Cristina di Savoia e fu solennemente inaugurato nel mese di maggio del 1859. La struttura comprendeva due collegi e una chiesa che, allora come oggi, delimitano il Tondo.

Queste strutture accolsero anche un convento per le suore e per i frati della congregazione che San Ludovico fondò, dando loro i nomi di "Suore Elisabettine Bigie" e di "Frati Bigi".

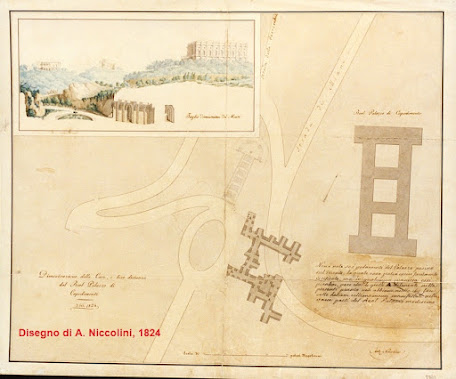

Contestualmente all'apertura del nuovo sistema di strade per Capodimonte e per i Casali settentrionali, i sovrani borbonici avviarono il progetto di edificazione di una nuova cinta muraria che delimitasse l'area cittadina e consentisse una più disciplinata e sicura esazione delle imposte doganali sulle derrate in transito.

I lavori della nuova cortina, chiamata "Muro Finanziere", furono avviati intorno all'anno 1824 e furono affidati all'architetto Stefano Gasse. Nella zona di Capodimonte il nuovo "Muro Finanziere" ricalcò il confine settentrionale del Bosco (nel lato del Vallone San Rocco) e una porzione del muro esistente lungo la strada di Miano. Nel largo antistante all'attuale varco secondario del Bosco (intitolato "Porta di Miano"), fu edificata una postazione doganale, dotata di uffici per gli ufficiali doganali e di una sbarra di regolamentazione dei passaggi sulla strada. Altro edificio, simile a questo, si trovava ai margini del Ponte di San Rocco, ma risulta essere stato demolito solo alcuni anni fa. L'ex edificio daziario di "Porta Piccola" è ancora esistente, anche se si presenta modificato, per essere adattato a residenze private.

I lavori della nuova cortina, chiamata "Muro Finanziere", furono avviati intorno all'anno 1824 e furono affidati all'architetto Stefano Gasse. Nella zona di Capodimonte il nuovo "Muro Finanziere" ricalcò il confine settentrionale del Bosco (nel lato del Vallone San Rocco) e una porzione del muro esistente lungo la strada di Miano. Nel largo antistante all'attuale varco secondario del Bosco (intitolato "Porta di Miano"), fu edificata una postazione doganale, dotata di uffici per gli ufficiali doganali e di una sbarra di regolamentazione dei passaggi sulla strada. Altro edificio, simile a questo, si trovava ai margini del Ponte di San Rocco, ma risulta essere stato demolito solo alcuni anni fa. L'ex edificio daziario di "Porta Piccola" è ancora esistente, anche se si presenta modificato, per essere adattato a residenze private. Intanto nell'anno 1861 veniva inaugurato il nuovo asse stradale interprovinciale con la provincia di Terra di Lavoro, che si diramava dalla nostra strada, in un punto intermedio (posto tra le due porte del Bosco di Capodimonte); la strada fu poi denominata via Santa Maria a Cubito, per ricordare una chiesetta omonima, esistente fin dal XIV secolo, in una località compresa tra Giugliano e Aversa. La strada, iniziata dai Borboni, fu portata a compimento nel suo progetto originario, nei primi due anni del governo sabaudo. All'inaugurazione risultava avere una lunghezza di ben 25 miglia, corrispondenti a circa 37 chilometri. All'incrocio con la strada per Miano fu eretta una stele marmorea, con sopra incisa una dedica memoriale, scritta in latino, che tradotta e implementata nel significato, recita pressappoco così:

|

| Primo stazionamento dei tram in via Santa Teresa degli Scalzi |

Questo incrocio tra le due strade prende un toponimo alquanto curioso, infatti è chiamato "Garrittone". Probabilmente il termine deriva dalla presenza nel sito di una postazione di controllo o una sede del "Corpo della Guardia di Città" (divenuto nel 1919 "Corpo della Regia Guardia per la pubblica sicurezza", detto comunemente anche "Guardia Regia"), che era la polizia cittadina al servizio del governo Postunitario, a cui era affidato il controllo del territorio e la tutela della pubblica sicurezza.

|

| Il "Regresso" |

Con l'avvento del "progresso" in città, la zona Capodimonte fu sottoposta a nuove e importanti modifiche, a iniziare dai trasporti, con la costruzione di una importante rete tramviaria, realizzata, a partire dall'anno 1889, da parte di una società belga: la "Societè Anonyme de Tramvays du Nord de Naples" (SATN). La linea tramviaria fu chiamata inizialmente "Tramvie di Capodimonte" e, successivamente, durante il corso della sua massima espansione: "Tramvie del Nord". A Capodimonte fu realizzato il deposito officina dei tram, nell'area adiacente l'incrocio viario di via Miano con la strada provinciale di Santa Maria a Cubito, e prenderà lo stesso toponimo del luogo, ossia di "Deposito del Garrittone". Sulla salita di Santa Teresa degli Scalzi fu collocato il primitivo stazionamento terminale cittadino dei tram, che consentiva anche l'inversione di marcia dei veicoli.

Il terminale dei tram, col trascorrere dei decenni, fu successivamente spostato a Piazza Dante, in promiscuità con la rete tramviaria cittadina. La linea tramviaria, inizialmente esercita a vapore, prevedeva due rami: uno diretto a "Porta Grande" e l'altro al "Garrittone", quest'ultimo, a sua volta, venne successivamente spostato verso il largo di San Rocco. La trasformazione della trazione, da vapore ad elettrica, e l'aumentata frequenza dei passeggeri, spinsero la società gerente ad implementare la rete. Il terminale di San Rocco fu successivamente spostato fino a Giugliano, con la realizzazione di una lunga linea che lambiva i comuni di Mugnano, Marano e Calvizzano; mentre dal nodo ubicato in corrispondenza del deposito del Garrittone fu derivata la nuova linea, con terminale a Miano, prima e a Secondigliano dopo, consentendo l'intercambio al Corso di Secondigliano (corso Umberto), con le Tramvie Provinciali di Napoli, ossia con la linea diretta ad Aversa. Per realizzare la nuova linea tramviaria per Secondigliano, furono costruite all'uopo via Lazio e via Regina Margherita. Riguardo alla prima strada (via Lazio), per scavalcare l'antica cupa rurale che proveniva da Miano, fu necessario costruire un nuovo ponte in mattoni rossi, che risulta essere ancora oggi presente.

Il terminale dei tram, col trascorrere dei decenni, fu successivamente spostato a Piazza Dante, in promiscuità con la rete tramviaria cittadina. La linea tramviaria, inizialmente esercita a vapore, prevedeva due rami: uno diretto a "Porta Grande" e l'altro al "Garrittone", quest'ultimo, a sua volta, venne successivamente spostato verso il largo di San Rocco. La trasformazione della trazione, da vapore ad elettrica, e l'aumentata frequenza dei passeggeri, spinsero la società gerente ad implementare la rete. Il terminale di San Rocco fu successivamente spostato fino a Giugliano, con la realizzazione di una lunga linea che lambiva i comuni di Mugnano, Marano e Calvizzano; mentre dal nodo ubicato in corrispondenza del deposito del Garrittone fu derivata la nuova linea, con terminale a Miano, prima e a Secondigliano dopo, consentendo l'intercambio al Corso di Secondigliano (corso Umberto), con le Tramvie Provinciali di Napoli, ossia con la linea diretta ad Aversa. Per realizzare la nuova linea tramviaria per Secondigliano, furono costruite all'uopo via Lazio e via Regina Margherita. Riguardo alla prima strada (via Lazio), per scavalcare l'antica cupa rurale che proveniva da Miano, fu necessario costruire un nuovo ponte in mattoni rossi, che risulta essere ancora oggi presente.  |

| Deposito dei tram al Garrittone |

Negli anni (1907-1926) prima dell'assorbimento degli impianti tra le file della società comunale dei trasporti cittadini (avvenuta per opera del governo fascista, nell'anno 1929), furono costruite tre bretelle di interscambio con i centri delle località attraversate: rispettivamente a Marano, a Mugnano (1907) e a Piscinola (1926). Le "bretelle" nacquero inizialmente per svolgere un brevissimo "servizio navetta", con interscambio con i tram precorrenti la direttrice principale (provenienti da Giugliano o da Secondigliano e diretti al capolinea del Museo Nazionale), ma poi divennero esse stesse parti di nuove linee autonome, che percorrevano in comune la linea, fino al nuovo capolinea napoletano, spostato nell'emiciclo di Piazza Dante. Dette linee tramviarie furono col tempo contraddistinte con i numeri: "37", "38", "39", "60", "61" e "62" e restarono in funzione fino all'anno 1960 ("37" per Miano, "38" per Piscinola, "39" per Porta Grande, "62" per Mugnano, "61" per Marano, "60" per Giugliano).

Curiosa è la denominazione assegnata all'incrocio situato tra via Miano e via nuova Capodimonte, con il toponimo di "Regresso". Ci sono giunte due versioni per farci risalire all'etimologia del termine. La prima, è ricondotta alla presenza di una postazione per il cambio dei cavalli utilizzati per il trasporto dei carri lungo la salita di Capodimonte. In questo luogo i cavalli venivano sostituiti per il dispendioso esaurimento delle loro forze, a causa dell'irta salita, che poi facevano ritorno a valle, per riprendere un altro carico.

|

| Tram nei tornanti in corrispondenza della residenza Villa Ferretti |

|

| Il tram 62 in via Nuova Capodimonte, in prossimità del "Regresso" |

Il tracciato della nuova strada per Capodimonte divenne la sede di ubicazione di altri importanti edifici cittadini, sia di carattere sacro che di residenze nobiliari. Sorsero belle e panoramiche ville. La più bella sicuramente è villa Ruffo, con il casino avamposto, che oggi prende il nome di villa Petrillo. Più sopra la famiglia di banchieri svizzeri Meuricoffre edificò la loro prima villa, poi successivamente demolita per accogliere la cittadella della Nuova Facoltà di Teologia dell'Italia Meridionale, realizzata nella prima metà degli anni '70 del secolo scorso. L'altra villa dei Meuricoffre fu edificata sul versante della salita dello Scudillo, che oggi è ancora esistente e si chiama "Villa Fiorita" o "Villa Domi". Furono poi edificate in zona altre ville, come Villa Rodinò e Villa Ferretti, mentre Villa De Gas (oggi chiamata villa Flagella) e Villa Lieto, furono costruite in luoghi adiacenti alla nostra strada, ma che ricevettero sicuramente da essa dei benefici, in termini di miglioramento delle comunicazioni con la città. Poco dopo il ponte della Sanità, fu edificata anche la piccola chiesa dedicata a S. Maria del Soccorso.

Nell'anno 1930 la zona di Capodimonte fu sede della nascita di un importante sito industriale, infatti in un'area situata poco prima del "Tondo", sorse il primo opificio cittadino per la produzione della Birra, chiamato "Birra Peroni Meridionale"; gli imprenditori fondatori furono i fratelli Giovanni e Cesare Peroni. Ma l'esperienza industriale dei Peroni a Napoli era iniziata fin dai primi anni del '900. La Birra Peroni divenne un marchio conosciuto e apprezzato in Italia, ma la birra prodotta a Napoli lo fu ancor di più: si diceva che la sua particolarità era da attribuire al piacevole gusto conferito dall'acqua del Serino...

Nell'anno 1930 la zona di Capodimonte fu sede della nascita di un importante sito industriale, infatti in un'area situata poco prima del "Tondo", sorse il primo opificio cittadino per la produzione della Birra, chiamato "Birra Peroni Meridionale"; gli imprenditori fondatori furono i fratelli Giovanni e Cesare Peroni. Ma l'esperienza industriale dei Peroni a Napoli era iniziata fin dai primi anni del '900. La Birra Peroni divenne un marchio conosciuto e apprezzato in Italia, ma la birra prodotta a Napoli lo fu ancor di più: si diceva che la sua particolarità era da attribuire al piacevole gusto conferito dall'acqua del Serino... Solo nell'anno 1953 il sito di Capodimonte della Birra Peroni fu dismesso, con la delocalizzazione dello stabilimento nel nuovo e moderno complesso industriale sorto a Miano. Nel primitivo sito di Capodimonte furono edificate moderni palazzi per le residenze private.

La basilica della Madonna del Buon Consiglio, edificata in tempi moderni nel piazzale ricavato dopo il Tondo di Capodimonte, è sicuramente una delle chiese più belle e imponenti di Napoli, la cui cupola, di colore verderame, è visibile di giorno e di notte da molti angoli della città.

La chiesa, che ricalca per le dimensioni e per le forme la Basilica di San Pietro a Roma (anche se in scala ridotta 1 a 3), fu edificata per volontà della pia donna Maria Landi, e fu inaugurata nell'anno 1960, come si può leggere nell'intestazione impressa sulla sommità dell'ampia e monumentale facciata: "Augustae - Matri Boni Consilii - Reginae Cattolicae Ecclesiae - Anno Domini MCMLI" - Dicatum". Per la sua somiglianza alla basilica vaticana, viene indicata anche con il termine di "La piccola San Pietro". Ai lati del tempio sono presenti una serie di residenze dedicate all'accoglienza dei sacerdoti anziani, soli e indigenti, e anche una residenza arcivescovile.

La chiesa, che ricalca per le dimensioni e per le forme la Basilica di San Pietro a Roma (anche se in scala ridotta 1 a 3), fu edificata per volontà della pia donna Maria Landi, e fu inaugurata nell'anno 1960, come si può leggere nell'intestazione impressa sulla sommità dell'ampia e monumentale facciata: "Augustae - Matri Boni Consilii - Reginae Cattolicae Ecclesiae - Anno Domini MCMLI" - Dicatum". Per la sua somiglianza alla basilica vaticana, viene indicata anche con il termine di "La piccola San Pietro". Ai lati del tempio sono presenti una serie di residenze dedicate all'accoglienza dei sacerdoti anziani, soli e indigenti, e anche una residenza arcivescovile.Nell'estate del 1969, dietro interessamento del cardinale Corrado Ursi e dell'ispettore dell'epoca, monsignor Aldo Caserta, fu possibile realizzare e inaugurare il nuovo accesso alle catacombe di San Gennaro.

Da allora, l'accesso al complesso monumentale delle Catacombe avviene attraverso il piazzale laterale della Basilica, oltrepassando una serie di camminamenti e rampe di scale esistenti sul versante della breve collinetta. Per lo scopo fu eseguito un piccolo varco nel blocco tufaceo e fatta installare una breve scala di acciaio.

In passato per accedere alle Catacombe di San Gennaro si doveva attraversare tutto il popolare Rione della Sanità, passando per l'ospedale San Gennaro dei Poveri. Si entrava nella parte terminale del nosocomio, attraversando la doppia rampa di scale e l'ingresso della Basilica medievale di San Gennaro Extra Moenia.

In passato per accedere alle Catacombe di San Gennaro si doveva attraversare tutto il popolare Rione della Sanità, passando per l'ospedale San Gennaro dei Poveri. Si entrava nella parte terminale del nosocomio, attraversando la doppia rampa di scale e l'ingresso della Basilica medievale di San Gennaro Extra Moenia.Sull'estradosso della curva stradale, che viene subito dopo la Basilica della Madonna del Buon Consiglio, si erge una monumentale fontana in piperno e mattoni rossi, dono alla città di Napoli da parte della duchessa Elena D'Aosta. La fontana, progettata da Giovanni Mongiello e Amedeo Teotolato e realizzata nel 1939, presenta un caratteristico frontale, con due eleganti archi laterali. Nella parte inferiore sono inserite cinque teste di leone in bassorilievo, tre grandi e due piccole, dalle cui bocche sgorga l'acqua che viene raccolta in tre vasche sottostanti di marmo. Nella parte alta si ammira lo stemma nobiliare della famiglia D'Aosta. In passato erano presenti altri due stemmi, posti ai lati del primo, poi scomparsi.

|

| Il tram attraversa la cosiddetta "Curva della Morte" in via Miano |

Nel 1937 fu realizzato l'ascensore comunale addossato al ponte della Sanità, che consentì di migliorare notevolmente le comunicazioni tra la parte bassa del rione Sanità con Capodimonte e con via Santa Teresa degli Scalzi. L'ascensore ha subito un primo rifacimento negli anni '60.

Negli anni settanta del secolo scorso, la strada per Capodimonte è stata oggetto di altri interventi di modifiche, con la realizzazione degli svincoli di ingresso e di uscita della tangenziale cittadina. Per il completamento delle opere fu necessario costruire due brevi gallerie nel banco tufaceo della collina.

|

| Veduta dall'alto del vecchio stabilimento della Peroni a Capodimonte |

Ritornando alle visite papali che hanno interessato l'attraversamento della strada per Capodimonte: come accennato sopra, nel 1990 si ebbe quella di Papa Giovanni Paolo II. Nei tre giorni di permanenza a Napoli (dal 9 all'11 novembre), il Papa scelse come sua dimora il palazzo del Seminario Diocesano Maggiore, situato sul viale dei Colli Aminei. In quel periodo, il corteo papale con il pontefice, a bordo della "papamobile", attraversò più volte la strada di Capodimonte, per raggiungere questa dimora papale provvisoria. Indimenticabile è la foto scattata sul terrazzo del Seminario, che riprende il pontefice, nel mentre passeggiando, recitava le orazioni mattutine e ammirava il panorama sulla città.

Un'ultima descrizione, prima di concludere questo post dedicato alla "Strada Regia per Capodimonte e Miano", la riserviamo al ponte di Bellaria, costruito, come già detto, per congiungere la nuova strada di Capodimonte con Miano, Secondigliano e con gli altri Casali esistenti a Nord di Napoli. Il ponte di Bellaria svolse egregiamente il suo compito fino all'anno 1943, quando fu vilmente bombardato dai tedeschi in ritirata, nel corso delle Quattro Giornate di Napoli. Per molti mesi che seguirono l'evento, fino alla ricostruzione del ponte, il collegamento dell'Area Nord con la città avvenne solo attraverso una piccola e precaria passerella pedonale in legno, che fu costruita dall'esercito di occupazione anglo-americano. I Tram attestavano le loro corse poco a valle, verso la Villa Ferretti. Altra alternativa, ma ancor meno agevole, era quella di attraversare (sempre solo a piedi) la vecchia stradina che si snodava nella parte sottostante il vallone di San Rocco.

Un'ultima descrizione, prima di concludere questo post dedicato alla "Strada Regia per Capodimonte e Miano", la riserviamo al ponte di Bellaria, costruito, come già detto, per congiungere la nuova strada di Capodimonte con Miano, Secondigliano e con gli altri Casali esistenti a Nord di Napoli. Il ponte di Bellaria svolse egregiamente il suo compito fino all'anno 1943, quando fu vilmente bombardato dai tedeschi in ritirata, nel corso delle Quattro Giornate di Napoli. Per molti mesi che seguirono l'evento, fino alla ricostruzione del ponte, il collegamento dell'Area Nord con la città avvenne solo attraverso una piccola e precaria passerella pedonale in legno, che fu costruita dall'esercito di occupazione anglo-americano. I Tram attestavano le loro corse poco a valle, verso la Villa Ferretti. Altra alternativa, ma ancor meno agevole, era quella di attraversare (sempre solo a piedi) la vecchia stradina che si snodava nella parte sottostante il vallone di San Rocco.  |

| Ponte di Bellaria, ponte provvisorio in legno, e casseforme per cemento in fase di realizzazione, 1945 ca |

Abbiamo concluso questa "carrellata" dedicata alla descrizione degli aspetti storici, monumentali e paesaggistici riguardanti l'antica strada regia per Capodimonte; chissà quante volte l'abbiamo attraversata nel corso della nostra vita e, un po' per consuetudine dei luoghi e un po' per distrazione, abbiamo sorvolato e non approfondito tanti degli aspetti e dei particolari che abbiamo qui descritto. Essi rappresentano il retaggio di un passato glorioso e generoso e sono soprattutto la testimonianza viva e l'eredità lasciata da parte di un'umanità passata che ci ha preceduto: sono una traccia indelebile sia nella storia della città di Napoli, che in ciascuno di noi.

Ai vari argomenti storici, ai quali nel post abbiamo riportato delle notizie essenziali e di sintesi, sono stati dedicati da "Piscinolablog" negli scorsi anni dei post specifici, a cui si rimanda il lettore interessato per l'approfondimento. Ecco i link, buona lettura!

-Per la storia del Muro Finanziere:

-Per la storia di Frate Ludovico da Casoria:

Quei moretti e accattoncelli di Ludovico

-Per la storia della Basilica del Buon Consiglio:

Una basilica sontuosa sopra le pendici di Capodimonte

-Per la storia di via Santa Maria a Cubito:

L'antica circumvallazione borbonica...

-Per la storia delle Tramvie di Capodimonte:

Quando alla collina si andava in tram

-Per la storia della famiglia Meuricoffre:

-Per la storia della Birrirreria Peroni

Quando la birra nasceva in collina

Le immagini riportate nel post sono state tratte da collezioni personali o da alcuni siti web nelle

quali erano pubblicate; il loro utilizzo è finalizzato solo ed

esclusivamente a dar maggior chiarimento al racconto, affinchè si possa

dar seguito alla libera diffusione della cultura verso tutti, senza

nessun fine di lucro o personale. Qualora esse appartenessero a

collezioni private riservate, provvederemo a eliminarle dal post, dopo

aver ricevuto preventiva segnalazione.